Adiós a Ricardo Lindo, último señor de los mares

Adiós a Ricardo Lindo, último señor de los mares

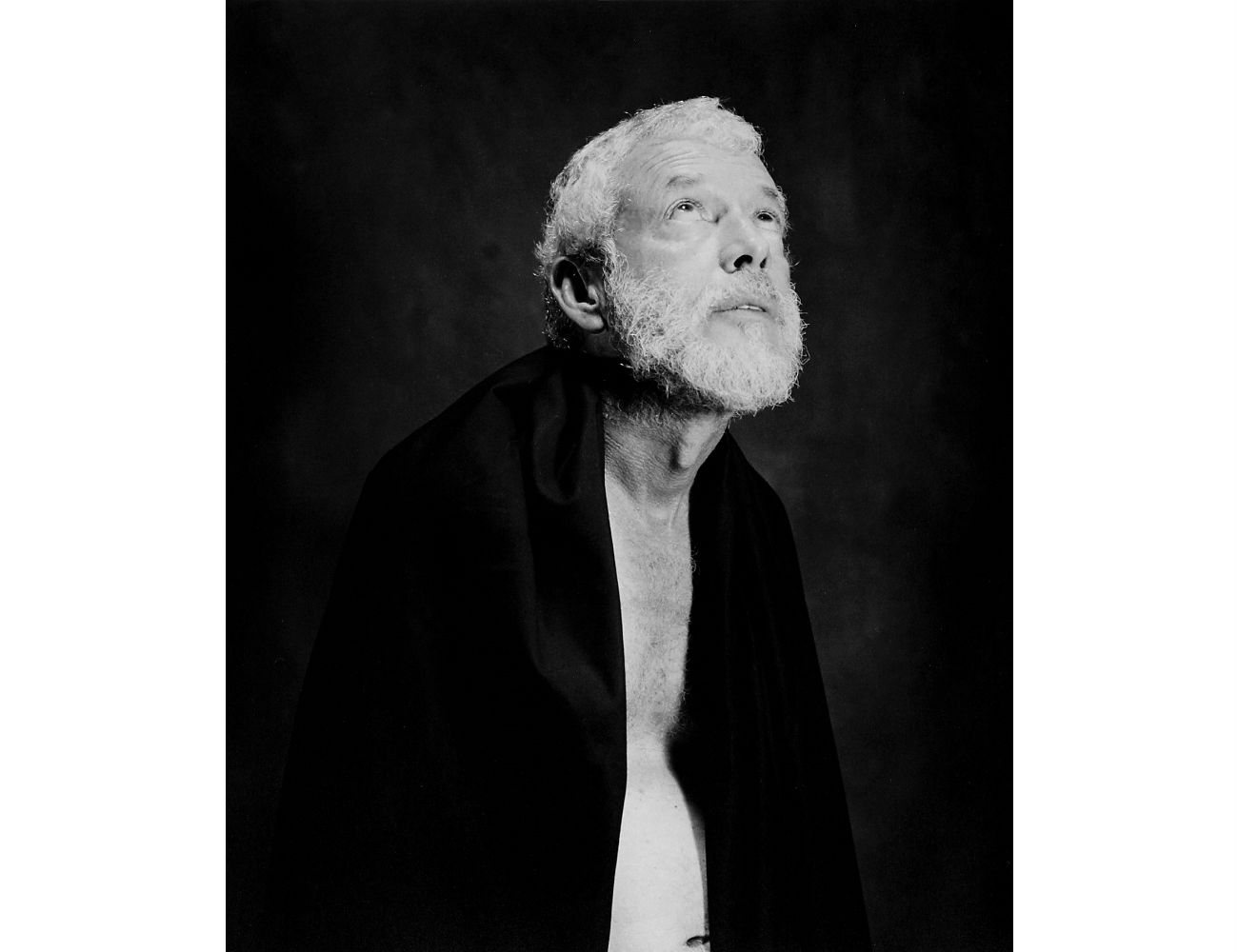

El escritor Ricardo Lindo (1947-2016) murió este domingo en San Salvador. Dejó más de 30 obras, entre poesía, ensayo, novela y teatro. Fue un artista descomunal.

I

Murió el artista Ricardo Lindo. Cuando este texto sea publicado, sus cenizas serán esparcidas en el mar. Está claro que se va entre la espuma como escribió en su novela Tierra (1996): “Dios es majestuoso y sereno como el mar, y nosotros somos como la pasajera espuma de la playa”.

***

Ricardo Lindo fue el segundo hijo del escritor Hugo Lindo, uno de los pilares del canon nacional. Fue investigador y funcionario; en 1971, siendo el joven agregado cultural de El Salvador en Francia formó parte de lo que él mismo llamó la "efebrocracia", ese contingente de jóvenes artistas e intelectuales que dirigieron las instituciones culturales de la década de 1970, a un paso del abismo de la guerra. De niño, como hijo de diplomático, fue viajero; de joven, como estudiante, fue errante; durante la guerra civil, cuando muchos artistas e intelectuales se exiliaban entre México y Francia, Ricardo Lindo se quedó en El Salvador. Enterró a muchos amigos, a otros no los encontró nunca. En ese momento tan álgido de la historia, su producción fue prolífica, más de diez libros publicados, y otros tantos poemas, ensayos y cuentos en proceso. Por eso, porque se quedó, fue uno de los más entusiastas de la paz, participó en tantos esfuerzos de reconstrucción física y moral, vivió esa esperanza que poco a poco se fue diluyendo bajo la lluvia de la urgencia.

***

En El Salvador, solo hay tres árboles llamados bola de cañón. Fueron introducidos en el paisaje natural cerca de 1950. Uno está fuera del Jardín Botánico, otro en la plaza central de Antiguo Cuscatlán y otro en la casa de una familia de diplomáticos. Debajo de este último árbol, estaba la casita de Ricardo Lindo. Bajo esas flores hermosas, me recibió algunas veces. Como ese árbol, en su unicidad y timidez vivía Ricardo Lindo.

II. Ricky

Ricardo Lindo fue para mí Ricky, Ricky, the cute. En mi cabeza operaba una dialógica: en público lo convertía en don Ricardo y lo trataba de usted, como a un rey, una autoridad; dentro de mí, cuando la pensaba, lo llamaba Ricky y hasta lo tuteaba.

Tiene un poco de sentido llamarlo Ricky y apelar con ello a su naturaleza de niño encanecido. No lo pienso solo yo, en sus despedidas el director de teatro Roberto Salomón y el poeta Mario Noel Rodríguez lo han llamado niño eterno. Salomó lo describe así: niño tierno, herido, combativo y, sobre todo, talentoso.

Niño furtivo, niño fugitivo. Pudo presenciar la barbaridad de la guerra y cruzó el camino de la la paz, con sus chancletas características. Él fue el único capaz de mirar cómo los poetas morían y cómo los niños se iban convirtiendo en poetas. Él, que escribió la reencarnación de Kant en un niño de papel al otro lado de la muerte en su cuento “El ojo de la cerradura”, era ese niño de papel que contenía el alma de un filósofo. Pero no lo recordaba. En el cuento, un personaje explica:

Kant ha reencarnado en niño al otro lado de la muerte. Le rodea una familia que procura mantenerlo en su estadio intelectual. Y solo cuando lo supere podrá continuar su evolución (En El arca).

III. El lenguaje de las aguas

Ricardo Lindo fue un hombre que estuvo en todos los tiempos: “Es más largo el tiempo del mar”, escribió en Tierra. Conoció infinitas lenguas, no con el aburrido poliglotismo de las globalizaciones, sino en el sentido de la comprensión del lenguaje. Su literatura estuvo siempre colmada de mar, su lenguaje era el de las aguas, el de los peces. Esos peces, por ser tan suyos, volaban, y otras veces perdían incluso el nombre, en una relación antigua con lo que se nombra:

Pienso en los peces en las profundidades.

Pienso que están vestidos de muy tristes escamas

y se mecen como sonámbulos en la oscuridad.

Usan lenguajes extraños como los de los sueños

y no tienen, entre ellos,

nombres. (Bello amigo atardece)

Cuando leí ese poema, explotaron fuegos artificiales en mi cabeza. La historia y la ciencia –la del mundo antiguo, tal vez– estaban juntas en su poesía. El poema respondía preguntas de los hombres de hace siglos, como recogió Umberto Eco en La búsqueda de la lengua perfecta:

La Biblia dice que Dios condujo ante Adán a todos los animales de la tierra y todos los pájaros del cielo, pero no menciona los peces (y según la lógica y la biología no habría sido empresa fácil transportarlos a todos desde las profundidades de los abismos hasta el Jardín del Edén). ¿Puso Adán nombre a los peces?

En su libro Lo que dice el río Lempa presentó la metáfora del pez ciego:

Hace millones de años, un pez navegaba entre las dos islas más grandes del planeta. Ante los ojos asombrados del pequeño pez antediluviano, surge un extraordinario resplandor en el interior de las aguas, y el pez queda ciego. Nuestro amigo será, en adelante, un poeta ciego, pues nadie puede acercarse a semejante resplandor sin perder la vista, y sin quedar, para siempre, iluminado por dentro.

Lo que el antiguo pez había visto era el estallido de los volcanes de la cadena del Pacífico, que se levantaron sobre la faz de las aguas creando un puente entre América del Norte y América del Sur. Había nacido Centroamérica.

La introducción del libro es la suma de sus pasiones más grandes: la poesía y la historia. Por eso la metáfora del pez es lo que encarna –escamas incluidas– su obra.

IV. El ángel de la Historia

Ricardo Lindo fue el ángel de la historia, ese que Walter Benjamin situó entre pasado y futuro:

Los ojos se le ven desorbitados, tiene la boca abierta y además las alas desplegadas. Pues este aspecto deberá tener el ángel de la historia. Él ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde ante nosotros aparece una cadena de datos, él ve una única catástrofe que amontona incansablemente ruina tras ruina y se las va arrojando a los pies. (Sobre el concepto…)

Cada vez más el ángel de la historia me parece un lugar común para hablar de Historia en El Salvador, pero en el caso de Lindo es contundente. Como escritor –como vidente– comprendió la escritura literaria desde el sentido de la historia. Lo demuestra en su novela Tierra, que ha sido interpretada como una “nueva crónica de Indias” por Carlos Fallas, discusión que no tendré ahora. Lo que me interesa es que en Tierra, como en otros textos de Lo que dice el río Lempa, Lindo apela al relato –casi a una fábula– para contar la historia de un país. De una nación. Ese tema lo siguió –y quizá atormentó– por años, y por eso está presente en varias de sus escrituras: desde lo ensayos de La pintura en El Salvador (1986) hasta varias narraciones y obras de teatro. El inicio de Tierra es un encuentro: un escribano de algún tiempo pasado o presente frente a unas voces, unas presencias, “brujos, sacerdotes”, que dictan al hombre del futuro:

Tu país se desangra. Háblanos de la guerra para que las gentes sepan que es malo matar. Hablarás de una guerra del pasado, que a cualquiera otra es igual. Señala al impío que se alejó para que el impío que viene se reconozca en su monstruoso y verdadero espejo...”

En la encorsetada Academia salvadoreña, los trabajos de Ricardo Lindo no tenían la misma recepción que la de los llamados académicos, muchos de los cuales ni siquiera eran historiadores. Un temor a la imaginación hacía que a muchos descolocara la escritura de Lindo: nunca se casó con un género, nunca trabajó para enquistarse en el canon. Mi lectura de su trabajo es precisamente transgénero: lo que primaba era la escritura, la expresión de la historia en la escritura, no el modelo de escritura, la casilla del género. Por eso, en sus novelas encontramos un poema como un gran capítulo, una prosa en un poemario, una interpretación poética de la historia en un ensayo. Él no era para los límites, en su escritura no había una búsqueda encaprichada de la sincronía, sino un compromiso de creación, una lengua que cantaba otras lenguas de seres nacidos y por nacer.

V. Lo político

El sentido de la historia en Lindo está atravesado por el sentido de lo político. Su libro más contundente, para mí, es Lo que dice el río Lempa. Una valiente publicación aún durante la guerra, en 1990, apenas meses después de la Ofensiva Hasta El Tope. El inicio es candoroso, la metáfora del pez ciego que presencia el nacimiento de Centroamérica abre camino a una ceguera peor: la guerra. En ella, el asesinato de Monseñor Óscar Romero, la desaparición forzosa de sus amigos artistas y el asesinato a machetazos del periodista y poeta Jaime Suárez. Obsesionado por contar la historia de un país (“Tierra que he amado como ninguna”), Lindo apuntó hacia una narrativa que tejió después en otro relato nacional. Rompió la narración de héroes y vencedores para mirar, como señaló León Portilla, a los vencidos. En su escritura caminaron los grandes señores por San Salvador, pero se ensuciaron sus vestidos o anduvieron, como Justo Armas, descalzos. La belleza de la raíz originaria, la crueldad de la conquista, la fundación de una nación y con esa fundación el nacimiento de la locura, hasta llegar a esa inmensa grieta de tiempo que es la guerra. Inmensa grieta creo yo porque nos mantiene derrumbados en su interior, suspendidos en ella 25 años después de la paz.

Durante décadas, a Lindo lo tildaron poco comprometido porque en países donde la discusión política es mínima, visceral y partidaria no es posible mirar más allá del filtro de la doctrina o la ideología, o ambas. Quien juzgue a Lindo con esa ceguera de pez es quien no ha leído ese libro. Un bravo testimonio de la guerra, del dolor de todos los días, un texto escrito desde el exilio interior:

Han transcurrido ocho años de guerra.

He detestado las armas desde siempre. Creo en el bien común, en la necesidad de compartir los bienes de la tierra, y si tuviera fuerzas cantaría, como Virgilio, a la santidad del arado.

Creo en el perdón de los pecados. Acaso un espíritu bienhechor se compadezca del mar teñido en sangre, de la belleza de las rocas vestidas del verdor del invierno, de los soldados y guerrilleros, campesinos todos, de las madres que los dieron a luz.

Acaso se compadezca de nosotros, y establezca los dones de la paz en los corazones de nuestra patria, pequeña, dulce y atormentada.

Llegada la paz, los primeros años de la posguerra, Lindo fue víctima de un atentado homofóbico. Años después publicó Injurias (2004), poemario en el que declaró públicamente su homosexualidad: Iglesia y Estado, Occidente, condena e historia.

El gran Pablo de Tarso,

pese a su noble altura a de filósofo y santo,

a veces lo olvidó.

Dando por voz de Dios los humanos prejuicios

A la mujer privó de sus derechos,

condenó el griego amor,

Y al fugitivo esclavo ordenó

que volviese a las garras de su amo.

El libro fue tan contundente que, años después, en una marcha del Orgullo Gay en San Salvador, mis amigos y yo desfilamos con una pancarta con un poema de Injurias.

Ricardo Lindo fue una de las figuras más importantes de la posguerra, esa gran ilusión de la que Geovani Galeas escribió en La espuma de los sueños. Estuvo en todos los lugares que se fundaron en esa esperanza: la revista Tendencias, de Breni Cuenca y Roberto Turcios; el bar La Luna de Beatriz Alcaine; Suchitoto, esa ciudad que renacía de la guerra, junto al entusiasta centro cultural Casa de los Mestizos.

Quisiera que las nuevas generaciones conocieran el sentido de la historia y de lo político de Ricardo Lindo sin los partidos políticos que han manoseado tanto la palabra “compromiso”. No hay compromiso más grande que intentar conocer y explicar el país en el que se nace y en el que desde hace sesenta años nos matamos con la peor locura del siglo, ese “dulce país pequeño, las raíces de tus árboles amamantan sangre, un país que le hizo “perder amigos”, como declaró en una entrevista.

VI. El Padre, mi padre

Hace años, una tarde, recibí un correo de Ricky: “Elenita, ojalá Javier y tú puedan acompañarme en el Centro Español, van a darme un placa, creo que dental”. Río todavía. Ay, Ricky.

Su premiación fue una noche increíble: la decadencia de la posguerra estaba ahí, el lujo de mentiras, la esperanza del porvenir roto, la elegancia echada a perder en el caluroso siglo XXI. No llevábamos invitación ni cumplíamos el código de vestuario. La señora de la recepción nos vio apenada y me dijo: “¿Qué relación tienes con él?”. Yo vi de reojo la primera fila, con unos letreros que decían “familia”. Y contesté: “Ricardo Lindo es mi padre”.

La señora anotó: “Elena Salamanca Lindo, hija de Ricardo Lindo”.

Después de la premiación, le dije: “Como no nos dejaban pasar, dije que usted es mi padre”. Su carcajada fue magnánima.

Pero fuera de bromas, yo me sentí emparentada con Ricardo Lindo. Y no porque yo quisiera pertenecer a una estirpe literaria como la Lindo. No, yo no quiero tener nada con Hugo ni su incursión en el canon. Yo entendí que Ricardo tenía una estirpe única como su escritura.

Un día, en la fila del supermercado, leía El arca de los olvidos, una recopilación de narrativa. Entonces, en la sección dedicada a su libro Equis-equis-equis- llegué a la página 35, “Naturaleza muerta”:

Una botella verde muerta. Una manzana roja, fallecida el 7 de marzo de 1922. Una pera cuya dulce sangre, aún fresca, mancha el mantel. Una lata de conserva, sepulcro de diversos melocotones descuartizados. Cuatro panes, todavía vivos, que sirven para equilibrar la composición. Encima de la botella muerta, el brazo incorrupto de Santa Hécate de Alejandría.

Y lloré.

Lloré porque alguien comprendía ese universo que me cautivaba, la capacidad de romper la lógica de la historia.

Lloré porque la mano cortada de Santa Tecla de uno de mis poemas tenía una correspondencia con Hécate de Alejandría, el brazo incorrupto. Entonces lloré porque al fin en mi vida sabía, de alguna manera, qué era tener padre.

Regalé a Ricky mi libro Peces en la boca en 2011. Iba besado, con mi labial coral. Abrió el libro y vio el beso, se sonrojó. Hicimos una broma, reímos todos. Tiempo después, el artista Sandro Stivella me envió una fotografía: era Ricky leyendo Peces, camino a Corinto, Morazán: “Date cuenta”, escribió Sandro. Y me di cuenta.

Si Peces en la boca logra estar inserto en alguna tradición literaria o si tiene algunos libros con correspondencias sólo es posible gracias a dos libros: Equis-equis-equis e Historias prohibidas del Pulgarcito, ambos leídos después de escritura de mi libro. Fue mejor así porque solo así pude sorprenderme de las resonancias, de la pertenencia, del sentido de la historia y la ironía y pude dejar de sentirme sola entre las voces que intentan sentar canon en El Salvador.

Es vanidoso decir que esos dos libros tan tremendos son padres de uno mío. Pero lo digo porque quiero decirlo, lo digo porque vengo de un país en el que la literatura parece a medio andar, atascada en lodazales que imaginamos carreteras, porque para muchos la tradición no existe y ellos son principio y fin de un lenguaje, alfa y omega, porque muchos prefieren pensarse hijos de los poetas malditos, de los españoles de la experiencia o incluso de Eliot, Huidobro, Vallejo... Porque vanidoso también es mirar hacia afuera sin haber intentado siquiera explorar hacia adentro.

VII. Las siete horas

Supe de la muerte de Ricky en la única pupusería de ciudad de México –ya sabemos cómo me entusiasman esos nacionalismos–. Mientras mis amigas y yo saboreábamos el menú, comenzaron a caer varios mensajes en mi celular. Se atropellaban: Murió Ricardo Lindo, murió Ricardo, murió Ricky.

El primer mensaje de Sandro Stivella decía: “Hace siete horas, nuestro amigo Ricardo Lindo nos dejó”. Qué hora era en San Salvador, qué hora era en ciudad de México, no quise mirar el reloj, no quise hacer cuentas, eso iba a llevarme a ese lugar en el que Ricky mutaba su estancia en el tiempo. Yo no quería estar ahí.

En diáspora, la muerte de los seres queridos rompe cualquier escenografía posible. Me senté en una banca afuera de la pupusería y contesté, a veces llorando, a veces sin poder decir mucho. En sus mensajes, ellos también lloraban, quizá, porque sentían, como yo, que se estaban quedando huérfanos.

La banca estaba frente a una avenida principal, los carros pasaban, rápidos, en esta ciudad en la que casi siempre estoy sola. Lo terrible era respirar esa ciudad, lo terrible era ver esos coches, detenerme a mirar la velocidad, lo terrible era la velocidad. Entonces pensé que era una ciudad apropiada para saber de Ricky. La ciudad de México tiene el mismo fundamento acuático de la ciudad de Ricardo Lindo: fue un inmenso lago, y cuando recupera esa memoria nos ahoga.

VIII. El último señor de los mares[1]

Gracias por tu vida, Ricky.

Estás conmigo en México, esa ciudad que fue un inmenso lago.

Estás con nosotros en El Salvador, por el paso raquítico del Río Lempa.

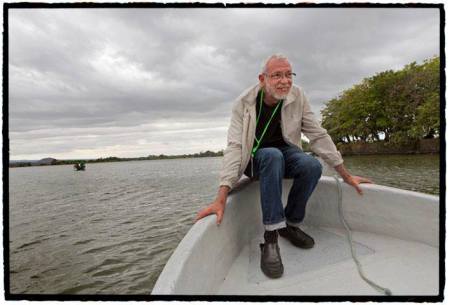

Estás en el lago Cocibolca, en Nicaragua, donde Daniel Mordzinski hizo esa perfecta interpretación de tu lenguaje mientras reías en una lancha en tránsito.

Estás en el Sena, en el Tajo, en el puente Rialto, en todas las aguas que conociste, en las islas aéreas de Salarrué, pintadas solo através de desdoblamientos.

Y estarás, de ahora en adelante, siempre en el Mar.

En el Lento poema de los mares.

[1] Me despido con un título prestado de una exposición de Salarrué curada por Lindo en 2005: El último señor de los mares. Con Salvador Salazar Arrué (Salarrué), compartió universo y por eso me parece que él, Ricardo Lindo, es el verdadero último señor esas aguas.

Más de este autor