Los niños, el «pasaporte» de los migrantes para alcanzar el sueño americano

Los niños, el «pasaporte» de los migrantes para alcanzar el sueño americano

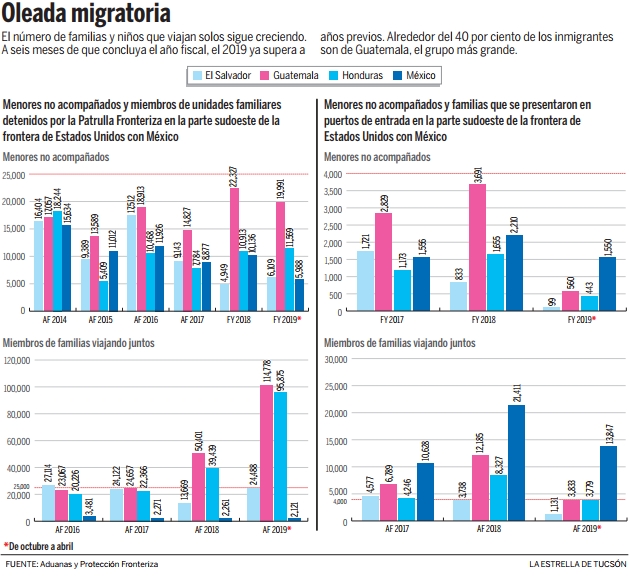

El 40 % de los más de 720 mil menores no acompañados que en los dos últimos años se han entregado a la Patrulla Fronteriza tras cruzar la frontera de los Estados Unidos, han sido guatemaltecos. Cada día, una decena de padres acompañados de uno o dos hijos menores parte de las poblaciones indígenas de Bulej y Yalambojoch, en Huehuetenango, a la conquista del «sueño americano» a pesar de las restricciones cada vez más drásticas de la administración Trump. No todos logran el objetivo, pero tampoco desisten.

Este reportaje fue producido en colaboración con el Centro Pulitzer.

Una clase de niños de tercer grado se prepara para salir al recreo. Entre el bullicio se observa una banca vacía a un costado de la pared. El niño que solía sentarse ahí ya no está, se fue para los Estados Unidos con su papá.

En otra aula, tres chicas trabajan en los últimos detalles de sus disfraces de carnaval. El resto de sus compañeros del tercero de secundaria, poco a poco han desaparecido; algunos se han ido a Estados Unidos, otros simplemente no han podido seguir estudiando.

En un pueblo vecino, una maestra se dedica a la jardinería como una manera de empoderar a mujeres jóvenes. El centro comunitario para el que trabaja tuvo que cerrar su programa de educación básica debido a la falta de alumnos.

Desde octubre de 2016, más de 800 mil menores no acompañados y padres viajando con sus hijos se han entregado a agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos. No contando a los más de 114 mil que han esperado su turno en puertos fronterizos en los últimos dos años.

El 40 % son guatemaltecos, representando el grupo más grande.

Para familias de Bulej y Yalambojoch, pueblos indígenas cerca de la frontera con México, irse para los Estados Unidos ha sido su última opción, impulsada por un ciclo de deudas que solo crea más migración. Aún es pronto para saber cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo de esta nueva tendencia migratoria, algunos de estos pueblos están perdiendo su futuro conforme los más pequeños emprenden el viaje hacia el norte.

El impacto también lo resienten aquellos que se quedan atrás, cuyas obligaciones aumentan. En algunos casos tienen que dejar la escuela para ayudar a cuidar de los hermanos y hacer los quehaceres de la casa mientras la madre sale al campo a buscar leña, trabajos que por lo regular le correspondían al esposo.

Cada semana se están yendo de pueblos como estos, por lo menos 10 padres, cada uno con un o dos niños, según cuentan vecinos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha caracterizado estas cifras como una emergencia nacional, y ha amenazado con cerrar la frontera y movilizar al Ejército.

Pero las familias siguen yéndose. De 93 mil arrestos en marzo pasado —el número más alto en una década— 63 mil fueron padres e hijos que se entregaron a los agentes.

En Yalambojoch, ni siquiera la muerte de Felipe Gómez Alonzo ha disuadido a las personas. Inclusive un tío y primo del menor de ocho años salieron de su hogar a la semana del funeral. Era su destino, dice la gente del pueblo. «Eso no les va a pasar a ellos».

Al final, las historias de aquellos que llegan a los Estados Unidos y la necesidad de irse son mucho más poderosas. Tal y como lo dicen algunos en las comunidades, los niños son su pasaporte al «sueño americano».

Las deudas

Ciertos domingos baja un enganchador de Bulej a Yalambojoch para ofrecer sus servicios.

«Va a ser fácil y barato», dice el mensaje en Chuj, amplificado por medio de una bocina amarrada a un tubo de metal frente a una casa. Usualmente los vecinos pagan dos o tres quetzales para anunciar que venden ropa de los Estados Unidos o teléfonos celulares. Al final el enganchador deja su número celular y espera.

Y aunque no anuncia que ofrece paquetes especiales para quienes viajen con un menor, es lo que está de moda, como dicen algunos. Hoy es raro ver que un hombre migre solo. Ni el riesgo ni el costo vale la pena.

«La gente emigra por diferentes razones. Ciertamente hay números grandes de personas que están trayendo a sus hijos porque sienten que los niños corren peligro en Centroamérica», explica Elizabeth Oglesby, profesora de estudios latinoamericanos en la Universidad de Arizona.

«También es cierto que los coyotes tienen esta estrategia en donde dicen: “si vienes con un niño y te entregas a la Patrulla Fronteriza probablemente te van a soltar, no vas a ser deportado y no te van a detener”», añade.

Esa estrategia es un reflejo de cómo la migración se ajusta a los cambios en la frontera. Luego de que el gobierno norteamericano incrementara el número de agentes patrullando, aunado a la tecnología y las vallas, la migración se movió a lugares más inhóspitos por el desierto lo cual llevó a un alza en las muertes.

Los hombres empezaron a quedarse en Estados Unidos, ya no era tan fácil ir y venir. Luego empezaron a migrar más mujeres y finalmente, en 2014, rumores de que menores viajando solos o padres con hijos podían viajar a Estados Unidos iniciaron esta última tendencia migratoria. El año pasado, miles de niños fueron separados de sus padres como parte de una política del gobierno para frenar futura migración. Pero no fue así.

«Todo el argumento de que puedes incrementar los castigos en contra del migrante, obligarlos a cruzar por el desierto, y que eso de alguna manera va a servir para que la gente no venga es falso», señala Oglesby. «Eso no disuade a la gente de migrar, únicamente redirige esa migración y cambia su carácter».

El costo para cruzar ha ido en aumento conforme incrementa el nivel de dificultad. En los años 90, un migrante le pagaba a un coyote menos de dos mil dólares, ahora puede llegar a pagar 12 mil dólares por un viaje de lujo que prácticamente les garantiza el cruce, más los intereses del 5 al 12 %.

Por lo general, los migrantes terminan pidiendo préstamos para el viaje y dependen completamente de los trabajos que consiguen en Estados Unidos para pagar ese dinero. Si no logran cruzar o son deportados, no encuentran otra salida más que seguir tratando hasta que alguien de la familia lo consiga, creando un ciclo de deudas que puede traer abajo a la familia entera.

Pascual Alonzo, de 19 años, y su familia, llegaron a endeudarse por 158 mil quetzales (más de 20 mil dólares), una cantidad imposible de pagar con trabajo de campo y carpintería.

Su papá trató de cruzar a los Estados Unidos por Arizona y Texas, cada vez teniendo que pagar miles de dólares al coyote en Guatemala y miles más para la cuota de los carteles por el permiso de cruzar por su territorio en México, cuenta Pascual.

Con cada fracaso aumentaba la deuda y la desesperación.

En 2014, Pascual decidió que era su turno de tratar de llegar a Carolina del Sur. Tenía 14 años.

«Vi a mis papás sufriendo mucho, no teníamos dinero, no teníamos donde comprar algo de comer, de darles de comer a mis hermanitos porque somos muchos», dice Pascual fuera de su casa de madera en Bulej. «Teníamos que trabajar para conseguir dinero, pero no era suficiente».

Como menor de edad había escuchado que solo tenía que entregarse a las autoridades que lo llevarían a un albergue. Necesitaba conseguir un patrocinador que lo metiera a la escuela y llevara a sus audiencias con el juez. Si hacía todo eso, le habían dicho, podía obtener un permiso de trabajo y quedarse.

Luego de varios obstáculos, logró salir del albergue, ponerse a trabajar y mandar dinero a Guatemala, pero no fue suficiente para pagar la deuda que se había incrementado con su viaje.

A Pascual lo deportaron en agosto. No fue su culpa, explica el joven, su patrocinador fue el que no lo quiso apoyar ni llevar a sus citas. «Yo si quería cumplir».

Su deportación lo destrozó, dice. «Me sentí mal por ellos, porque nunca los pude ayudar lo suficiente y aún me quedó un poquito de deudas».

Su mamá quería que él estudiara y aprendiera inglés para que pudiera conseguir un mejor trabajo y construir su casa, comenta ella.

Pero no se pudo. Así es que, en diciembre, su padre decidió intentarlo una vez más. Pero esta vez tenía una garantía: su otro hijo de 15 años. Habían escuchado que si viajaba con un menor las autoridades no los detendría por más de unos días.

¿El costo total? 15 mil quetzales, unos dos mil dólares.

«Para estas familias el migrar ya no es sobre llegar a los Estados Unidos para tener una mejor vida», señala Richard Johnson, estudiante de doctorado de la Universidad de Arizona, especialista de este tema en Guatemala.

«Se convierte en una obligación que tienes que llegar porque no hacerlo significa quedar en la miseria», dijo. «La deportación, más que servir como un impedimento, genera incentivos para que otros miembros de la familia emigren».

Al no poder pagar estos préstamos, las familias arriesgan perder su terreno, casa o cualquier otro bien que usaron como garantía. La presión es tan grande, que inclusive puede llevar al suicidio.

Hace casi un año, eso le pasó al esposo de Magdalena Pérez, quien se quitó la vida al no poder pagar los 60 mil quetzales (casi ocho mil dólares) que debía.

Al escuchar la noticia de lo que había pasado con su papá, la hija de Pérez, quien apenas se había ido a los Estados Unidos con su hijo, decidió cortarse el grillete que inmigración le había colocado en el tobillo para monitorearla mientras se presentaba ante el juez. «¿Quién va a ayudar a mi madre si me deportan?», pensó la mujer.

En marzo, su hermano decidió alcanzarla en el norte, llevando consigo a una sobrina de nueve años a quien su familia crio como su hija. El padre de la pequeña murió al poco tiempo de migrar a los Estados Unidos, obligando a la madre irse a México para suplir el ingreso de la familia.

Pero como no era su hija biológica, las autoridades los separaron en la frontera. La niña estaba en un albergue para menores en El Paso, Texas, y al hijo lo iban a deportar, complicando la deuda de la familia.

Pérez quiere que las autoridades regresen a la niña a Guatemala, porque no hay quién cuide de ella en Estados Unidos, dice.

«Primero se muere mi esposo, se va mi hijo, se va mi nieta», dice la mujer de 50 años, limpiándose las lágrimas de los ojos. «¿Qué va a hacer de mí, qué va a pasar conmigo?».

El inicio

Para poder entender la migración de comunidades indígenas como estas, hay que retroceder a los años 80. Al conflicto armado interno de Guatemala, en donde murieron más de 200 mil personas —más que en los conflictos en El Salvador, Nicaragua, Chile y Argentina juntos— y quedaron desplazados más de 1.5 millones.

En pueblos como Yalambojoch y Bulej comunidades enteras abandonaron sus hogares mientras veían cómo los soldados masacraban a sus vecinos.

Cerca de Yalambojoch está la finca San Francisco, en donde se estima que 350 personas fueron asesinadas en 1982. Informes describen a soldados estrellando la cabeza de niños contra las piedras, violando y quemando vivas a las mujeres y disparándole o cortandole la cabeza a los hombres.

Muchos de los que ahora viven en estas comunidades son hijos o hijas de aquellos que murieron en el conflicto.

Algunas familias empezaron a regresar de México en 1996, luego de que se firmaran los acuerdos de paz. Aunque tenían tierra a la cual regresar, les faltaba prácticamente todo lo demás.

El gobierno no logrado mejorar los problemas estructurales que desataron el conflicto armado, como la desigualdad excesiva, la corrupción y un sistema judicial débil.

La gente regresó a un lugar en donde abundaba la crisis económica y los trabajos eran escasos.

«Estos dos procesos de refugio, como el del retorno, son cuestiones que implican grandes desplazamientos colectivos familiares por cuestiones políticas, pero también es como un aprendizaje de cómo es vivir en otro país», señala Ruth Piedrasanta, antropóloga e investigadora en la Universidad Rafael Landívar.

Lo cual hizo que un futuro en Estados Unidos se convirtiera en una posibilidad más real.

Cuando llegaron reclutadores de Estados Unidos y México a ofrecerles trabajos en procesadoras de pollo y envasadoras de carne en Estados Unidos, durante un tiempo en que los trabajadores mexicanos habían iniciado esfuerzos para sindicalizarse, los guatemaltecos estaban listos para tomar su lugar.

Prudencio Bautista fue el primero en salir de Yalambojoch en 1996. Cruzó la frontera por Sasabe, Arizona, para trabajar en la pizca de tabaco en Carolina del Norte y después en Greenville, Carolina del Sur, para trabajar en una procesadora de pollo.

«Ahí sí estuvo duro», lamenta Bautista sobre su recorrido hacia Estados Unidos mientras corta la fruta roja del café en un terreno cerca de la Laguna Brava. «Caminé ocho noches y ocho días, y el problema que nos afectó más fue el agua, que se nos acabó. Por eso muere mucha gente ahí, por falta de agua».

Fue y vino tres veces, cada vez usando ese dinero para una nueva inversión — construir su casa de dos plantas (a un costo de 150 mil quetzales, o casi 20 mil dólares), terreno (20 cuerdas para sembrar café), y dos carros— hasta que lo deportaron hace 10 años. Para ese entonces ya había 20 mil agentes de la Patrulla Fronteriza, además de sensores, helicópteros y drones resguardando la frontera.

«Yo intenté ir la cuarta vez, pero me agarraron la migra en Florence, Arizona, ahí me encerraron un mes y de ahí me deportaron a Guatemala», dijo.

La idea de irse al norte aún lo inquieta. Pero los dos hijos que dejó allá le dicen que mejor no se arriesgue. Ellos le mandan dinero.

Las ganancias del café son limitadas. Por una parte no pagan mucho por el producto, dice Bautista. Y por otra está la roya que algunos científicos atribuyen al cambio climático que hace que los cafetales pierdan todas sus hojas y su habilidad de producir el grano.

Dice que le pagan 550 quintales el quintal. La primera cosecha le dió 12 quintales y cada temporada tiene dos cortes.

«Cortando café es el trabajo que hay en estos meses, pero dentro de 20 o 25 días termina el trabajo y ya queda uno sin trabajo otra vez más», dice Bautista.

«No hay dinero y aquí todas las cosas están caras», agrega. «Por ejemplo, compras un pantalón a 100 o 120 quetzales; tienes que chambear dos días para comprar ese pantalón. Y hay bastantes niños; tienes que darle de comer y el no hay dinero».

En Carolina del Sur ganaba 700 dólares en una semana colgando pollos, señala mientras pasa un grupo de hombres.

«Ellos vienen a chambear aquí», explica. «Ya no hay trabajadores, no hay chambeadores, nos está afectando, pero como te digo no es por gusto que estamos yendo, pero por la gran necesidad que hay aquí».

También las escuelas se están quedando los maestros sin alumnos, añade, «pero ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que luchar porque no hay más salida. La única salida que tenemos, la única alternativa, es ir en Estados Unidos».

La pobreza

Guatemala tiene una de las brechas de ingresos más grande en el hemisferio, según USAID, especialmente en las comunidades indígenas mayormente afectadas por el conflicto.

Mientras el 60 % de la población a nivel nacional vive en pobreza, en Huhuetenango esta afecta a casi tres cuartas partes de sus habitantes.

También tiene con el peor índice de desnutrición crónica en el hemisferioy el sexto peor a nivel mundial, con un 45 % de los niños menores de cinco años, cifra que aumenta al 58 % para la población indígena.

Toma más de 10 horas llegar a estas comunidades desde la capital. No por la distancia, sino por el estado de las carreteras principalmente de terracería con poco mantenimiento.

No hay hospitales, sólo cuentan con pocas escuelas y una alimentación limitada.

El mayor ingreso proviene de fuera. En 2018, los guatemaltecos recibieron más de nueve mil millones de dólares en concepto de remesas provenientes de amigos y familiares que viven en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos.

Con el paso del tiempo, estas comunidades se hicieron dependientes en las remesas, haciéndose a la idea de que la única manera de vivir mejor es teniendo a alguien en el norte.

«El sueño de cualquier persona es tener su hogar, su casa, su carro, su terreno, y vivir tal vez no tan cómodo, pero tener lo básico», dijo Mateo Domingo Lucas, director de la Escuela Rural Mixta de Bulej.

«Y ese es el sueño de los jóvenes también, o los niños incluso porque por ejemplo en mi aula empiezan a decir: “yo también me voy a ir; dicen que allá se vive bien, dicen que allá se come bien, dicen que allá puedes usar un buen zapato”. Entonces es otra vida, para ellos es otro nivel».

Y como maestro es difícil luchar contra ese sueño, dice.

Desde enero, la escuela ha perdido a más de dos docenas de estudiantes de unos 600, cada uno dejando un vació en un aula.

La presión de irse a Estados Unidos se incrementa con cada casa de concreto —con algunas alcanzando un costo de 400 mil quetzales (52,400 dólares)— construida en la aldea. Y con ello la competencia. Es algo que cada familia quiere, un símbolo de prosperidad que es tangible, dicen los expertos.

«La fiebre del block es síntoma, efecto y causa de la migración», co-escribe Lizbeth Gramajo Bauer, antropóloga de la Universidad Rafael Landívar en la ciudad de Guatemala. «Un factor donde se muestra cómo la migración causa migración».

Así pasó con Catarina Domingo, cuyo esposo había pensado en irse antes pero no se había animado cruzar por el desierto porque era muy grande el riesgo de morir. ¿Qué haría ella con cinco hijos y sin esposo?, se pregunta.

«Cuando me dijo que se iba a llevar a mi hija iba me puse triste, porque no queria que fuera mi hija; no quiero que me dividan a mis niños», pero accedió por la necesidad dice. «Por no tener terreno, por no tener dinero no hay como que construir una casa».

La suya es una de las pocas hechas de madera con techos de lámina y pisos de tierra que aún queda en la comunidad de Yalambojoch.

Así es que el hombre salió recientemente acompañado de Olga, una pequeña de nueve años.

Duraron seis días para hablar, tiempo en el que Domingo no sabía si estaban vivos o muertos. El esposo le contó que pasaron tres días detenidos en una celda fría de la Patrulla Fronteriza y que luego los llevaron en una iglesia en donde les dieron comida, ropa y zapatos. Ahora se encuentran en Tennessee y Olga se escucha contenta, lo cual le brinda paz.

Dice que Olga se quería ir, pero según los maestros, muchas veces el papá convence al niño con promesas de juguetes, paseos y comidas.

Pedro Paéz pidió prestado 22 mil quetzales (casi tres mil dólares) a un familiar que le está cobrando 5 % de interés, y «no se sabe todavía cuántos dólares le prestó a un amigo que tiene allá», añade Domingo.

Ella también tuvo que pedir prestado 500 quetzales (como 65 dólares) para cubrir los gastos de la casa hasta que el esposo le pueda empezar a mandar dinero.

«No me dejó ni un centavo porque se llevó eel todo el dinero», dijo. Cada dos semanas gasta 150 quetzales (19 dólares) en un quintal de maíz, 50 quetzales (seis dólares) en frijol, otros cuatro quetzales (50 centavos) en jabón, entre otros gastos.

Mientras las familias saben que el llegar con un menor es la manera de entrar a Estados Unidos, la desinformación abunda en cuanto al por qué. Muchos creen que es debido a un programa especial del presidente Trump que primero permitió entrar a menores no acompañados y que ahora se extiende a adultos con niños. Piensan que al presentarse frente a las autoridades es una manera legal de entrar y que después de eso automáticamente se pueden quedar a trabajar.

Domingo dice que la entristece pensar en la posibilidad de no volver a ver a su hija.

«Porque la gente me dice: “así va a hacer más con el tiempo”», que Olga se va a quedar y que a su esposo lo van a deportar. «... Tal vez es cierto: así se va a hacer, pero saber. No se sabe qué va a decir el gobierno de allá».

Por lo pronto tiene que cuidar las milpas y ver cómo le hace para mantener a la familia mientras su esposo encuentra trabajo. De momento, cuenta con Candelaria, su hija de 15 años, para que le ayude.

[galeria]

Los que se quedan atrás

Comunidades rurales como estas son sitios llenos de contradicciones.

Yalambojoch es una aldea rodeada de montañas llenas de pinos verdes, no muy diferente a las Carolinas, a donde llegan muchas de estas familias.

Al este de la aldea corre un río cristalino, el aire es limpio y fresco. En las mañanas, cuando empiezan a cantar los gallos y la gente baja a la caseta para esperar su transporte al campo, la neblina poco a poco se empieza a levantar como una cortina, dejando entrar la luz del sol.

En las noches, el cielo luce tupido de estrellas.

Los niños son libres, juegan en campos improvisados de fútbol y usando palos para pegarle a las pelotas. Pero para muchos llega el momento en que deben dejar de la escuela porque sus familias tienen que escoger a cuál de sus seis o siete hijos mandar.

Mandarlos a la escuela no ayuda a poner comida sobre la mesa y el ver a otros graduarse de maestros o contadores solo para terminar en el campo o albañil, los disuade aún más, según cuentan los maestros.

Una inversión mayor y más inmediata es mandarlos a trabajar a Estados Unidos para que envíen dinero.

Para algunos, la educación es un sueño tan ajeno que han dejado de soñar qué quieren ser cuando sean grandes. Otros aún dicen que quieren ser ingenieros agrónomos o doctores, pero saben que en cualquier momento puede llegar su turno de migrar a los «USA», como dicen. Ellos también quieren construir sus casas.

Candelaria, como muchos niños de las aldeas, tiene la apariencia de una jovencita mucho menor. Consecuencia de la alimentación precaria, dietas que primordialmente consisten de tortillas, frijoles y de vez en cuando huevos.

Ella dejó de ir a la escuela en 2016 luego de terminar la primaria, pero sus responsabilidades en el hogar se han intensificado desde que se fue Paéz.

Cada día se levanta antes de las seis para ir a moler el maíz y hacerle tortillas a sus hermanos antes de irse a la escuela. Luego le toca limpiar, lavar y hacer de comer.

Candelaria es de ojos grandes y cafés. Tiene una sonrisa dulce y es muy amiguera. Pero casi no tiene tiempo para ella misma, siempre tiene que cuidar de los demás.

Es considerada una de las niñas más inteligentes que el centro comunitario ha visto. La recuerdan por una declamación sobre la revolución que dio frente a docenas de invitados cuando tenía cinco o seis años.

Su materia favorita es matemáticas porque le gusta memorizar las cosas. «Me hacen una pregunta y lo calculó de memoria», dice. «Mis maestras de primaria se ponían muy contentas conmigo cuando sumo bien y leo bien».

Cuando le preguntas si le gusta la escuela, «no es de gustar porque no se podía», dice. Aunque luego añade que le hubiera gustado ser maestra o doctora, como el que había ido a enseñarles sobre las vacunas.

A Candelaria le gustaría que hubiera más trabajo de campo para que la gente no tuviera que irse. Más oportunidades para estudiar no están en su lista de prioridades, es casi como si prefiriera no pensar en algo tan inalcanzable.

Mientras la migración puede significar que jovencitas como Candelaria tengan que quedarse en casa o crecer sin un padre, a largo plazo también puede mejorar las condiciones de vida para comunidades enteras, cosas que el Estado no proporciona.

Pero también significa que algunas de estas comunidades están perdiendo a sus niños; a su futuro. Y si continúa esta tendencia sin una reforma migratoria, los expertos señalan que las implicaciones a largo plazo pueden ser severas.

«No es la migración en sí lo que debemos de ver cómo un problema, pero las condiciones en las cuales la gente está teniendo que emigrar», resalta Oglesby, la profesora de Arizona.

«¿Por qué están siendo separadas las familias? Porque en realidad cuesta menos de mil dólares subirte a un avión y visitar a tus familiares en Estados Unidos, lo cual está dentro del rango de lo que podrían costearse muchas de los que están emigrando. Definitivamente es menos de los 12 mil dólares que se le paga a un coyote”.

El problema, dice ella, es que no se les permite subirse a ese avión.

-------------------------------

Originalmente publicado en el Arizona Daily Star, el 21 de abril de 2019.

Más de este autor