Crecer y sobrevivir en una casa que no es hogar

Crecer y sobrevivir en una casa que no es hogar

Son niñas, adolescentes, casi mujeres, que sufrieron agresiones, abusos y violaciones sexuales, o que cayeron en problemas por las drogas. Por orden de un juez fueron institucionalizadas, internadas en una casa hogar de protección para detener sus sufrimientos. Todas tienen nombre y una historia que contar, triste en la mayoría de los casos, aunque para la sociedad sean personas incómodas, sin nombre. Esta es la vida que viven entre las cuatro paredes del hogar privado Refugio de la Niñez. Es...

Son niñas, adolescentes, casi mujeres, que sufrieron agresiones, abusos y violaciones sexuales, o que cayeron en problemas por las drogas. Por orden de un juez fueron institucionalizadas, internadas en una casa hogar de protección para detener sus sufrimientos. Todas tienen nombre y una historia que contar, triste en la mayoría de los casos, aunque para la sociedad sean personas incómodas, sin nombre. Esta es la vida que viven entre las cuatro paredes del hogar privado Refugio de la Niñez. Estas son cinco de las historias que las llevaron allí y que ellas quisieron relatar.

* * *

—Buenos días familia. El día de hoy amanecí…

Ella hace una pausa. Mira hacia el suelo de concreto, en el patio donde cada mañana a la misma ahora exacta realiza una autoevaluación con sus compañeras de casa.

—Amanecí… Feliz... —Trata de continuar, pero las palabras no salen. —Feliz y un poco desesperada.

Cierra los ojos, aguanta las lágrimas, aspira aire por la nariz, echando la cabeza hacia atrás. Toma impulso.

—Desesperada y deseando salir de aquí. Deseando ver a mi mamá. Sin ganas de hablar con nadie. Con ganas de estar sola.

Las demás jóvenes que forman el círculo, unas 30, asienten silenciosas, con los brazos detrás de la espalda.

—Siempre para adelante. —Termina ella, casi sin fuerza. Se seca una lágrima que no logró retener, con la mirada todavía fija en el suelo de concreto.

—Para adelante, compañera. —Le responden al unísono.

La evaluación de las mañanas es un torbellino de emociones. Varía cada día, con cada niña, con cada adolescente. Es impredecible, y al mismo tiempo, predice cómo será el día en el albergue: sonrisas, risas, juegos, baile… inestabilidad, lágrimas, gritos, patadas. En una casa de pocos metros cuadrados es difícil esconder lo que se siente.

Es el inicio de una nueva jornada de convivencia y complicidad entre unas jóvenes que, a fuerza de compartir un mismo espacio, pasaron a convertirse en hermanas, en una casa hogar gestionada por el Refugio de la Niñez. Esta organización no gubernamental, que funciona desde abril de 2009, cuenta con otros dos hogares de protección en la ciudad, a los que llegan menores remitidos por orden de un juzgado de la niñez. Es financiada con fondos de instituciones como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Unicef, Plan Internacional y la Cruz Roja; y por el Ministerio de Salud.

La casa es pequeña, sencilla. Desde afuera, parece una vivienda más. Un patio recibe a las visitas de familiares que llegan una vez cada dos semanas. El sitio hace a la vez de lugar de juegos, de parqueo y de tendedero donde se mezcla ropa de niña y de bebé.

Un par de espacios comunes (un salón, un comedor), una pequeña cocina donde las jóvenes se turnan para hacer la comida y tres cuartos repletos de literas que se pegan unas a otras, terminan de componer el escenario. Un lugar en el que las chicas conviven las 24 horas del día, los siete días de la semana. Las pocas salidas recreativas, una o dos veces al mes, a una piscina o al zoológico, son la única vía de escape.

Seis tatuajes y más de cien cortes

“Odio esta puta vida”. La frase, que escribí sobre la tierra bajo mis pies, y una bolsa con cocaína con la que jugaba entre mis manos fue lo último que vi antes de sentir cómo una piedra me pasaba silbando al oído. Mi hermano me gritó enojado que entrara en casa. Yo no me quedé callada.

—Tírame otra piedra, a ver si me das. —Le dije. — ¿Qué pensás? ¿Que por ser mujer me voy a ahuevar?

Le di una patada en la cabeza y una pedrada en las costillas. Luego eché a correr y no volví a mirar atrás.

Me sentía tan sola. Desde pequeña. Mi mamá y mi papá se fueron a los Estados y me dejaron aquí. Los dos hicieron otra familia allá. Con 13 años me empecé a juntar con unas chavitas del barrio que me daban droga. Me quisieron mandar a vender, pero yo les dije que no: mi abuela me dio una buena enseñanza. Pero mi hermano no soportaba que yo anduviera con ellas.

Me escapé, me escondí, aunque no tardaron en encontrarme y mandarme al Hogar Seguro (Virgen de la Asunción, de la Secretaría de Bienestar Social). Ahí no dejé de drogarme. Robaba pastillas cuando iba al doctor, las machacaba y las esnifaba. De lo que fueran, daba igual. Inhalaba tres o cuatro. Daban alucine, a veces ardían. También fumaba. Dormilones que salían de las ramas de los árboles, marihuana que nos pasaban los polis.

Luego, vinieron los cortes. Más de cien. En los brazos, en las piernas. Con gillettes, con lo que fuera. Yo me torturaba demasiado. Todavía lo hago. Me puse piercings, me hice seis tatuajes. Una vez me cosí los labios. Dejé de comer, hasta que no les quedaba otra que inyectarme suero. Me comía el desinfectante, el cloro. Ahora ya no lo hago. Intento no hacerlo.

[Ella hace una pausa. Sentada con las piernas cruzadas, sobre su cama, juega con unos lápices. A ratos se distrae con la música que suena en el salón. Tararea alguna canción, antes de responder las preguntas. Mira sus sábanas, con manchas amarillentas. Son de cloro, dice. De hace dos días, cuando pensó en consumirlo, antes de reprimir el instinto. A la casa entró hace unos meses, con 16 años, por su adicción a las drogas, asegura].

Estoy mejor. Hay días que amanezco feliz, tranquila, sin ansiedad. Otros, me entra la crisis, los nervios. Y tengo que golpear algo. La pared, a mí misma, a alguien más. Intento que no sea lo último. Trabajo mucho en esto.

Trabajo, para salir de aquí.

Sólo pienso en eso.

Desde que me despierto hasta que me duermo.

* * *

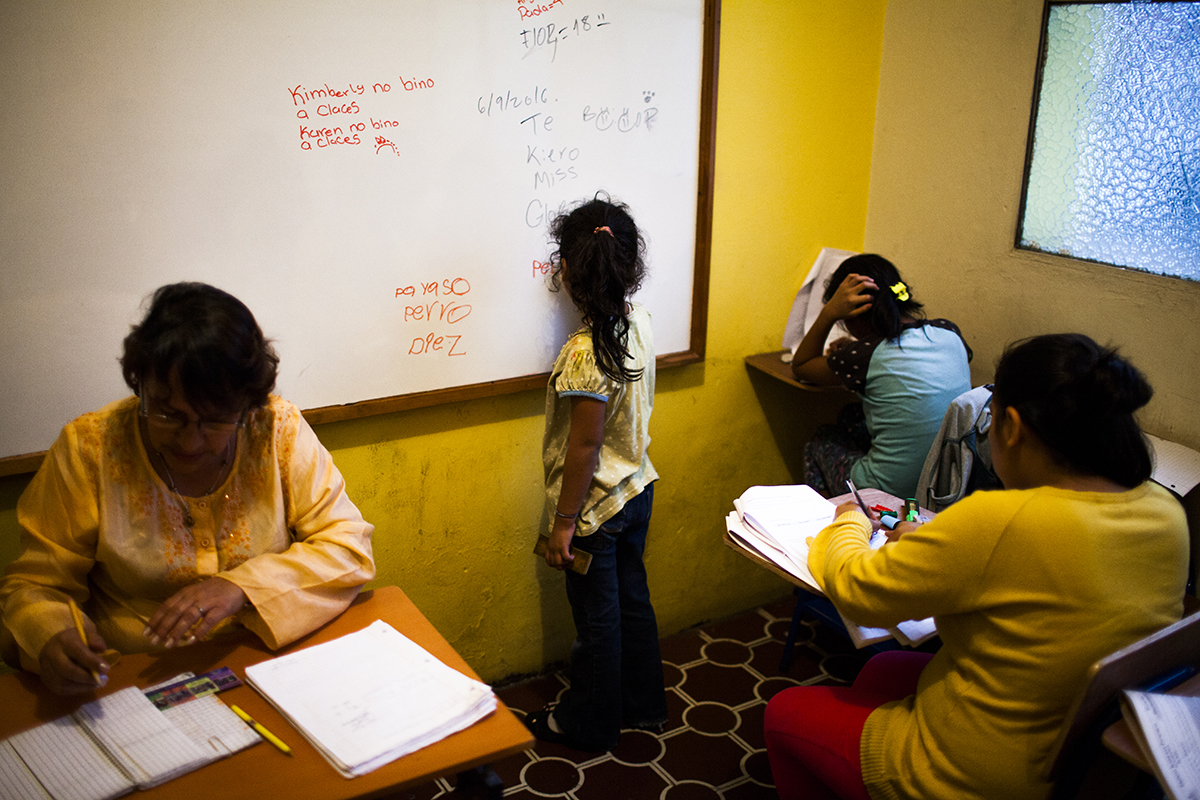

Las etapas del crecimiento se confunden y se adelantan con rapidez dentro del hogar. Las niñas de diez años aprenden a ser adolescentes. Las jóvenes de catorce, se convierten en mujeres a marchas forzadas. Todas se turnan a diario para cuidar a las más pequeñas en la guardería, mientras las demás hacen las tareas de la casa y de la escuela. Los recién nacidos, ahora tres en el hogar —dos niñas y un niño—, duermen en unas pequeñas cunas pintadas de blanco, en el mismo cuarto que sus madres. Su llanto, acallado con los susurros y arrullos de las chicas, se mezcla con canciones de banda y de reguetón, que se reproducen a todo volumen en el equipo de música del salón.

La metamorfosis

Yo no sabía que al hacer eso podía quedarme embarazada. No lo sabía, lo juro.

Él sí. Pero le dio igual.

[Recostada sobre su cama, el cabello recogido y unas mejillas regordetas, muestran la imagen de una niña que aparenta menos años de los 13 que tiene. Mientras escucha las preguntas, se acaricia su vientre de embarazada, con molestia. Tiene nueve meses cumplidos, y en sólo dos días ingresará en el hospital para que le practiquen una cesárea. Responde con pocas palabras, con timidez, mientras repasa su historia].

La relación empezó bien, como cualquier otra. Yo tenía 12 años y él 18. La diferencia de edad no fue extraña para mi mamá ni para mi hermana mayor. A todos les pareció normal que me fuera a vivir con él a los pocos meses de hacernos novios.

Al principio fue una gran felicidad. Después, empezaron los golpes. Cuando le dije que él me había embarazado, comenzó a ponerse agresivo. Me pidió que abortara. Primero fue una sugerencia. Luego una orden.

Él tomaba mucho. Tomaba cualquier cosa. Llegaba a casa y nada más verme, me pegaba. En algún momento me cansé, se lo conté a mi mamá, y nos separaron.

No sé qué fue de él. No creo que esté preso.

Nunca seguí ni su sugerencia ni su orden. Me negué a abortar. Nunca se me pasó por la cabeza, nunca. Tengo 13 años, pero me voy a hacer cargo de la bebé, porque es mi responsabilidad. Esta es mi hija.

* * *

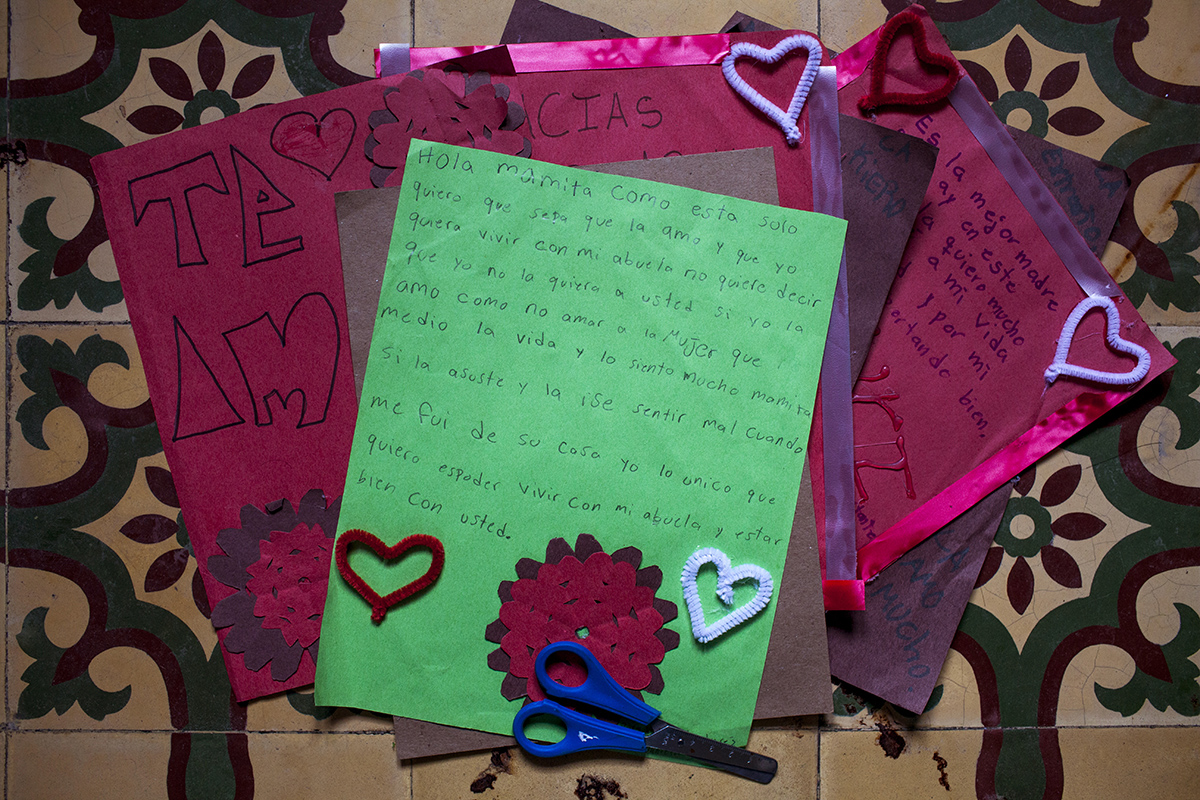

Las paredes de la casa están repletas de carteles y listados. La mayoría marca los turnos de trabajo que las inquilinas deben seguir con precisión. Las jóvenes se alternan para cocinar, para limpiar los cuartos, el baño, para cuidar a los pequeños. La educación también se da en dos tandas: una semana el aula la ocupan las alumnas de educación primaria. La siguiente, las de educación básica. Las personas más pequeñas que habitan en lugar —la mayoría, hijas e hijos de las adolescentes— asisten impasibles a ese baile coordinado, en el que todas participan.

Crecer encerrado

—Mmmma-má. Mmmmmma-má. Ete.

Señalo hacia fuera. Mi mamá mira mi dedo. Luego mira hacia arriba. Luego me vuelve a mirar, con el ceño fruncido.

Repito lo mismo, pero no tengo respuesta. Me desespero. Qué difícil es explicar los sentimientos cuando sólo puedo articular dos o tres palabras. Oigo a mi mamá contar cómo le está costando enseñarme a hablar, aunque ya casi vaya a cumplir tres años.

[Los pelos disparados del pequeño asoman siempre en cualquier rincón de la casa. Por encima del sofá, que escala como si fuera un parque de juegos; debajo de las literas, donde se divierte escondiéndose; detrás de un pupitre en una clase en la que se cuela tarde sí, tarde también. Es curioso y no para quieto. Su madre, una adolescente de 16 años, lo calma, con una paciencia ejemplar y un rostro exhausto y con ojeras. En tres años, ella parece haber envejecido décadas].

A veces me desespero tanto que lloro. Dicen que es sueño, que es hambre. Yo sólo extraño la calle.

Llevo aquí seis meses. No sé si es mucho, si es poco. Para mí, que tengo dos años y medio, es una quinta parte de mi vida. Y no sé por qué estamos donde estamos.

Mi mamá es alta, bella. Me abraza, me baña, me duerme. Me dice lo importante que soy. Dice que ya nos vamos a ir con mi abuelo, que nos espera afuera. También dice que no es bonito estar encerrados, pero que eso nos ayuda. Ella puede estudiar, y otras mujeres la ayudan a cuidarme.

Mi mamá se quedó embarazada con 13 años. A mi papá no lo conocí. Tenía 18 años cuando yo nací. No sé qué pasó con él. Mi mamá tampoco.

Cuando estábamos en casa, a veces íbamos a pasear. Todos los días salía con mi mamá a comprar comida, a traer tortillas. No era mucho, pero cómo extraño esos paseos.

Todos los días, salir, un momento.

Salir. Todos los días.

Cómo lo extraño.

[Su madre cuenta que su padre, el abuelo del niño y la persona en quien ella más confía, los espera afuera, en su casa. Fue él el que puso la denuncia contra el joven que la embarazó. El juez, sin dudarlo y con la ley en la mano, sentenció que se trató de una violación. Ella no llegaba a los 14 años.]

* * *

Ese sentimiento de encierro es una constante para todas las compañeras. Algunas consiguen sobrellevarlo. Otras, son incapaces. Ocho meses después de la primera visita a la casa hogar, varias de las adolescentes habían decidido escaparse. Aprovecharon el silencio de la noche y saltaron uno de los muros de la casa. “Ellas tienen derecho abandonar el lugar. A decir ‘me voy’. No es un programa de privación de libertad, es un lugar donde poder encontrar un proyecto de vida”. El que habla es Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez, quien asegura que la función de la integrante de la Policía Nacional Civil (PNC) que resguarda el lugar no es evitar que las niñas y adolescentes salgan, sino protegerlas de los peligros de afuera.

En estos últimos meses, la desesperación aumentó para muchas de las adolescentes. El cambio de sede del hogar de una zona a otra —por los problemas de infraestructura del primero y por la propia seguridad de las adolescentes— y la llegada en marzo de varias de las chicas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, después del incendio en el que fallecieron 41 jóvenes, tuvo bastante que ver. Muchas de las adolescentes llegaron con un trauma que aún arrastran hoy. La salida de la mayoría de educadoras y psicólogas, sobrepasadas por las experiencias con las que se cargan a diario, tampoco ayudó a calmar los ánimos.

Lee también: No fue el fuego, fue la negligencia

En este ambiente, el cariño y el apego es crucial para soportar un aislamiento dictado por protección. Algunos rótulos de la casa muestran las normas para mejorar la convivencia. Incumplir algunas conlleva faltas graves. “Evito contacto sexual”, es una de ellas. En un ambiente ajeno, al que la mayoría llegaron por agresiones y violaciones en su contra, conocer el cuerpo de una misma y aprender sobre sexualidad —una de las materias fuera de pensum que se enseña en el hogar— parece una quimera.

La homosexualidad, un tema tabú para muchas, termina aflorando, mezclada entre la identidad sexual ya definida de algunas adolescentes, y la confusión y necesidad de afecto de otras. A los ojos del personal adulto, es una de las prohibiciones más rotundas. Para las jóvenes es, en parte, una forma de liberación personal.

Una de las educadoras saca tiempo durante el día para hablar sobre la higiene durante la menstruación a unas jóvenes que, avergonzadas, se tapan la cara mientras ella habla. En el salón común, Margarita se pone una prenda de ropa interior sobre el pantalón y comienza a explicar cómo colocarse una toalla sanitaria, cómo desecharla y cómo limpiarse después de ir al baño, para evitar infecciones vaginales. Dos de las menores que la escuchan acunan a sus bebés recién nacidos. Todas observan con atención. Aprenden a cuidar unos cuerpos violentados, durante meses, durante años.

El regalo

Era el día de mi 13 cumpleaños.

Mi papá me acostó en la cama a la fuerza y mi mamá me agarró de los brazos, por detrás. Le ayudó a violarme. No era la primera vez. Tampoco la última. Cuando terminaron, me dijeron que aquel había sido mi regalo.

[Cuando repasa pausadamente y con detalles los motivos por los que está encerrada en el hogar de protección, en su rostro se mezclan la ira, la desesperación, la tristeza. Por ratos, la resignación. Cubre con un suéter los cortes en sus brazos. Mientras que otras de sus compañeras los exhiben, algunas con orgullo, otras con indiferencia, ella se afana en esconderlos. Su historia eriza la piel y muestra el fracaso de un sistema fallido].

Él estuvo preso varias veces, por andar metido en pandillas. Entraba unos meses, luego salía.

Cuando no estaba, ella tenía novios. Todos abusaban de mí. Después, mi mamá siempre me pegaba. Me insultaba. Me decía que le robaba a sus parejas, que todo era culpa mía, que yo los provocaba. Yo empecé a cortarme los brazos.

La noche en la que me enteré que mi papá me quería vender a uno de sus amigos, me escapé. El señor iba a darle unas tierras a mi papá, a cambio de que yo practicara sexo con él.

Los siguientes nueve meses, pasé por varios hogares de protección. Este es el tercero. No quiero estar aquí, no quiero.

Pero tampoco quiero irme.

Si salgo por esa puerta, mi padre me mata. No importa que esté de nuevo en la cárcel, o que ya haya salido. Él me manda a matar. Lo sé porque ya lo hizo otras veces, con otras personas.

Sólo quiero irme lejos, lo más lejos que pueda.

Pero por ahora, sólo puedo esperar.

Cuando sea mayor de edad, cuando pueda decidir, me voy. Lejos.

Ahora sólo queda esperar.

Esperar dos años.

Esperar.

Era el día de mi 13 cumpleaños.

* * *

El mayor desafío a lo largo del día es lograr que ellas recuperen algo que les fue arrebatado, en la mayoría de casos por sus más cercanos: la confianza en sí mismas. Devolver a unas niñas y adolescentes a sus hogares, haciéndoles entender que ya no deben verse a sí mismas como víctimas, sino como unas jóvenes fuertes y valientes.

La valiente

—Tengo algo que contarte.

Me senté a la par de mi hermana y la miré fijamente.

—Ajá, contame —Me respondió ella, sin levantar la mirada del teléfono.

—Mirame. Es importante —Mi cara de preocupación anticipaba la noticia.

Mi hermana se giró hacia donde me encontraba.

—¿Qué hizo, ese pendejo?

La historia se repetía. Nuestro papá, un hombre de 40 años, viudo, alcohólico, maltratador, había vuelto hacer lo que intentó con mi hermana. Cinco años atrás trató de abusar de ella, cuando nosotras todavía éramos chiquitas y mi mamá acababa de fallecer. Ella peleó, le pegó y evitó que se saliera con la suya. Esta vez, yo no fui capaz de pararlo.

[Las tres hermanas pequeñas están sentadas sobre un fino colchón, en el suelo del cuartito de psicología. Cada una muestra su personalidad en pocos segundos. La menor, de siete años, es inquieta, ingenua, feliz. La mediana, de once, escucha todo con solemnidad, a medio camino entre la inocencia y la madurez. Conoce la historia de sus hermanas mayores y la suya propia, pero teme explicarla con sus palabras. Ese temor, que la envuelve en un halo invisible, se percibe al iniciar cualquier conversación con ella. La mayor, de 16, quien cuenta y protagoniza la historia, habla con seguridad. Pasa su brazo por encima del hombro de las otras dos. Sabe que en el hogar ella es la responsable, la que las debe educar, cuidar, escuchar y aconsejar el tiempo que estén ahí dentro. Afuera, su hermana mayor, de 19 años, las espera.]

Las dos comenzamos a planificar, con ayuda de nuestra tía.

—Tenés que denunciar. Punto.

A mí se me revolvió el estómago. ¿Denunciar? ¿Y si no se lograba nada? ¿Y si mi papá volvía a bajarme el pantalón cuando nos quedáramos solos? ¿Y si continuaba sentando a mis hermanas pequeñas sobre su regazo mientras les tocaba los pechos? El temor me paralizó. Pero no duró mucho.

Los recuerdos de ese día me vienen, uno tras otro, nítidos a la mente. La risa de los hermanos de mi papá en la entrada del juzgado, mientras nosotras llorábamos en la habitación de al lado. Las lágrimas de él, tratando de ocultar su mentira. La mirada de asco de mi abuela, cuando me acusó de provocar a mi papá. La cobija con la que tapé a mis dos hermanas menores, la noche que pasamos en la PGN, y que ahora cubre mi cama, en un cuarto compartido.

Ahora cuento los días para salir del hogar, las tres juntas. 30, 29, 28... Ya casi. Familiares maternos y nuestra hermana mayor nos esperan afuera. Sonrío. Sé que no escucharé nunca más a mi papá llamarme su novia, su amor.

* * *

—Buenas noches familia. El día de hoy me califico verde, porque estuve tranquila.

—Buenas noches familia. El día de hoy me califico amarillo, porque no limpié mi cuarto cuando me mandaron.

—Buenas noches familia. El día de hoy me califico rojo, porque agredí mi cuerpo y agredí a una compañera.

Los días en el hogar terminan casi como empiezan. Las jóvenes se evalúan a sí mismas y evalúan a las demás. Es una dinámica que algunas se toman en serio, y al que otras evitan dar importancia.

Un enorme calendario mensual cuelga de la pared, con puntos verdes, amarillos y rojos. El semáforo mide la actitud de las niñas y adolescentes durante cada jornada. Los verdes significan privilegios: disfrutar de una noche de fiesta una vez a la semana, participar en excursiones una vez al mes. Los rojos pueden implicar llamadas de atención en los expedientes que son enviados al juzgado donde se decide el futuro de las jóvenes.

La jornada habitual se interrumpe un par de veces al mes para despedir a las jóvenes que tendrán cita con el juez o jueza de la niñez. Si su caso está avanzado, es probable que regresen con su familia y no vuelvan a la casa hogar. En la última ceremonia celebrada unos días, dos hermanas de 8 y 13 años fueron las protagonistas. Las cortinas se cierran, la sala se queda a oscuras y durante unos minutos dos alargadas velas blancas son el único foco de luz. En una emotiva transición, las presentes hacen un repaso del recorrido en la casa hogar de las pequeñas a las que despiden. Un soplido entre lágrimas deja la habitación a oscuras un momento, y al unísono se escucha una vez más: “Para adelante, compañera”.

A las ocho de la noche, las luces se apagan. Sobre sus literas, cubiertas con sábanas moradas, dos niñas cierran los ojos con una sonrisa. Mañana se levantarán a las tres de la madrugada para salir a su —quizás— última audiencia. Las demás, sólo tratan de dormir. Tratan de olvidar. Tratan de soñar, abrazadas a sus cuerpos. Suyos y de nadie más.

Carmen Quintela Babío es una periodista gallega. Trabaja en Guatemala desde 2013. En Plaza Pública, se encarga de la línea temática de género, desigualdad y pobreza. También colabora con la organización Connectas, como enlace y referencia local de la institución en Guatemala.

Durante tres años ejerció como redactora del área de política en elPeriódico. En España trabajó en el diario El País y como freelance, para El Mundo. Es licenciada en periodismo y especialista en Información Internacional y Países del Sur.

Se considera la antítesis de sí mismo: curioso, preguntón y analítico; hermético, reservado y desconfiado. Disfruta de entrevistar a la gente importante, es decir a las personas de a píe, de apellidos simples y miradas sinceras. Subjetivo, agnóstico y parcial. Cree que la educación y la comunicación son las herramientas más importantes para lograr lo imposible. Estudió Ciencias de la Comunicación para convertirse en un Dj profesional, pero en el camino descubrió que el periodismo es un oficio más sensato, más humano y más indispensable que la frivolidad de pinchar discos. Le apasiona la política por dentro y por fuera. Detesta escribir sobre deportes y espectáculos. Ama la cocina tanto como la música y el vino. Lee menos de lo que quisiera y le molesta que lo interrumpan mientras escribe. Intolerante a la lactosa, a la deslealtad y a los dobles discursos. Aprende más como profesor que como estudiante. Ha trabajado para agencias internacionales de noticias como Reuters, Ap y Efe, en las que ha tratado de explicar las complejidades de Guatemala. Es editor de Plaza Pública donde observa, analiza y aprende. Antes fue ayudante en un taller de mecánica y mecanógrafo en un bufete de abogados.

Carmen Quintela Babío es una periodista gallega. Trabaja en Guatemala desde 2013. En Plaza Pública, se encarga de la línea temática de género, desigualdad y pobreza. También colabora con la organización Connectas, como enlace y referencia local de la institución en Guatemala.

Durante tres años ejerció como redactora del área de política en elPeriódico. En España trabajó en el diario El País y como freelance, para El Mundo. Es licenciada en periodismo y especialista en Información Internacional y Países del Sur.

Se considera la antítesis de sí mismo: curioso, preguntón y analítico; hermético, reservado y desconfiado. Disfruta de entrevistar a la gente importante, es decir a las personas de a píe, de apellidos simples y miradas sinceras. Subjetivo, agnóstico y parcial. Cree que la educación y la comunicación son las herramientas más importantes para lograr lo imposible. Estudió Ciencias de la Comunicación para convertirse en un Dj profesional, pero en el camino descubrió que el periodismo es un oficio más sensato, más humano y más indispensable que la frivolidad de pinchar discos. Le apasiona la política por dentro y por fuera. Detesta escribir sobre deportes y espectáculos. Ama la cocina tanto como la música y el vino. Lee menos de lo que quisiera y le molesta que lo interrumpan mientras escribe. Intolerante a la lactosa, a la deslealtad y a los dobles discursos. Aprende más como profesor que como estudiante. Ha trabajado para agencias internacionales de noticias como Reuters, Ap y Efe, en las que ha tratado de explicar las complejidades de Guatemala. Es editor de Plaza Pública donde observa, analiza y aprende. Antes fue ayudante en un taller de mecánica y mecanógrafo en un bufete de abogados.

Más de este autor

Especiales

ESPECIALES

OTROS ESPECIALES DE PLAZA PÚBLICA