El niño de los caramelos Colombina

El niño de los caramelos Colombina

Marvin arrastró su infancia por las calle de la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Solo, con una bolsa de caramelos de menta en la mano, casi invisible para los transeúntes, se fajó por años para ayudar a la sobrevivencia de su madre y hermanos. Hasta que un día se convirtió en un adolescente y su vida cambió, inevitablemente.

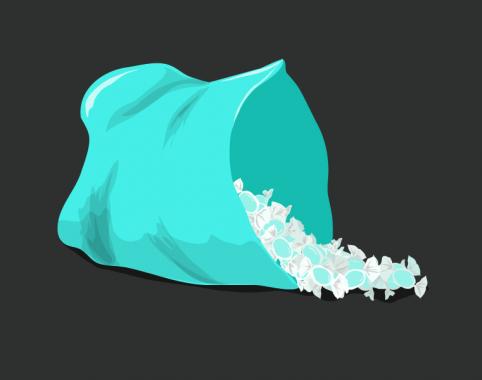

Lo conocí hace cuatro años. Estaba parado en una de las aceras de la Séptima Avenida, a unos metros de la catedral, con una gran bolsa de caramelos de menta Colombina en la mano, esos dulces ovalados de color azul turquesa, envueltos en un plástico transparente, en los que pone menta en letras grandes y el logotipo azul oscuro y rojo de Colombina en letras pequeñas.

“Cuatro por un quetzal, seño. ¿No me compra uno? Llévese cuatro. Cuatro por un quetzal”.

Tendría unos 13 años. Los ojos color miel, la piel tostada, el cabello marrón oscuro, ondulado y corto. Complexión ancha. Una estatura que seguro no se corresponde a los estándares de un preadolescente, pero que seguro es superior a la altura de muchos niños de esta edad en las zonas rurales de Guatemala. Pero él no estaba en ninguna provincia. Él estaba solo, parado entre los caminantes, en una de las capitales más violentas del mundo y una de las zonas más peligrosas de esta malograda ciudad. Tenía una mirada inocente, aunque también seguro menos inocente que la de otros chicos de su edad.

Se dio cuenta de que flaqueaba, de que lo observaba, y siguió insistiendo. “Cuatro por un quetzal, seño”. Con ese tono que se quiebra al concluir la frase y lanza un ruego. Finalmente, realizamos nuestro intercambio. Un quetzal, cuatro caramelos. Pura ganancia.

A partir de esa vez lo seguí viendo prácticamente cada día. “Qué bueno verla de nuevo. Usted no es de Guatemala, ¿verdad?”. El niño con su bolsa de caramelos; siempre amable y respetuoso, siempre con su sonrisa. Yo cruzaba de acera para comprarle los dulces y platicar con él de nada trascendente. De fútbol: al Barça, puro Barça. De sus estudios: en quinto de primaria. De sus materias preferidas: las matemáticas. Se llamaba Marvin Manrique y vivía con su madre y sus cinco hermanos en San Pedro Ayampuc, a 30 kilómetros del centro de la ciudad. ¿Tu padre? Se fue. Solo se fue.

Por diferentes motivos dejé de frecuentar a pie la Séptima Avenida, pero de vez en cuando, en paseos mañaneros en busca de alguna institución pública, lo volvía a ver. Le compraba unos caramelos y hablábamos de sus estudios. Una de las veces me dijo que ya había terminado la primaria. La siguiente me explicó que ese año no iba a poder estudiar, que a su madre no le “alcazaba”, pero me prometió –sin que yo se lo pidiera– que al siguiente se volvería a inscribir en secundaria. En el Instituto Centroamericano, me dijo.

Después de un tiempo sin vernos, nos cruzamos de nuevo. En esa ocasión fue en la Sexta. La arteria principal del Centro Histórico se había convertido hacía poco en una vía peatonal, adoquinada, con ficus recién sembrados y grandes macetas de granito a los lados; con negocios nuevos, cafeterías y franquicias de comida rápida. Serían las cuatro de la tarde, Marvin estaba de pie frente al Cine Lux. Llevaba una de esas cajas de madera colgada de los hombros por dos cuerdas y divididas en varias secciones, con chicles Trident, alguna cajetilla de cigarros abierta, fósforos, bombones y, siempre, sus caramelos Colombina.

“Mire, he ampliado mi negocio”, me dijo con aire triunfante. Tendría ya 14 años. Le pregunté por sus estudios y mencionó que ya llevaba dos años sin estudiar, pero me prometió animado que iba a retomarlos.

Nos volvimos a cruzar pasados unos meses, otra vez en la Sexta Avenida. Los ficus habían crecido de manera sorprendente y cientos de personas habían invadido la calle. Me di cuenta de que ya no llevaba la caja de madera de la vez anterior.

—¿Y tú negocio? —le pregunté.

—No salió —me dijo, sin darle mucha importancia al asunto, siempre con su sonrisa. Otra vez los caramelos.

La última vez que lo vi fue hace unos días. Yo había salido de casa en busca de un niño trabajador. Quería contar una historia a raíz del Día Mundial contra el Trabajo Infantil y con el motivo doble de las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sobre la cantidad de niños centroamericanos que habían cruzado la frontera de su país —52 mil menores entre octubre de 2013 y mayo de 2014—, catalogándolo como crisis humanitaria.

En el trayecto me había cruzado ya con varios. En la calle Martí vi a dos muchachos indígenas vendiendo rosas y a otro ofreciendo banderitas de los diferentes países que competían durante esos días en el Mundial. En la novena calle, entre Sexta y Séptima, a dos niñas con cortes y camisetas harapientas, una de pie sobre los hombros de la otra, haciendo malabares delante un semáforo en rojo. Vi, también, a varios niños colgados de las puertas de autobuses rojos, con ropas anchas y gorras ladeadas, cobrando el pasaje y pidiendo vía; a otro descargando botellas de Coca Cola en una abarrotería y a otro arrastrando un pesado puesto de granizadas.

Entonces me encontré con Marvin. Estaba cerca del callejón Tasso Hadjidodou, en la Sexta Avenida A, un tramo siempre impregnado por un olor fuerte a marihuana mezclado con orín. Estaba parado en la banqueta, oculto tras unos carros parqueados. Tenía el cabello más largo y graso, algún barro en la cara, una sombra de pelusa negra se había posado encima de su labio superior y ciertos pelos dispares asomaban de su barbilla. Sostenía una escoba que movía sin mucho sentido ni ánimo.

A su lado había un tipo con una gorra, con una de esas miradas negras e impenetrables. Estaban demasiado juntos para no estar juntos.

Marvin fue quien me reconoció desde lejos y me alertó de su presencia con su sonrisa. “Qué bueno verla de nuevo, seño”. A sus dientes les habían salido unas pequeñas manchas negras y tenía la mirada más perdida. Le pregunté por sus estudios y empezó a calcular mentalmente.

—Ya llevo tres años de retraso— me contestó con su tono amable y respetuoso. Concretó, a continuación, que tenía 17 años.

—¿Has cambiado de trabajo?— le pregunté, extrañada de verle con una escoba.

—No —respondió. Y tomó del suelo una caja de cartón vieja de Trident divida en tres espacios, uno de ellos con sus caramelos de menta. —Solo estoy haciendo un favor —agregó parco.

—¿Qué favor? —pregunté sin pensarlo mucho. Noté que se puso nervioso y que no pudo evitar lanzar una mirada, casi de auxilio, al tipo que estaba parado a su lado. El hombre no hizo nada, ni siquiera lo miró, pero me llegó un reflejo de lo que hacer un favor, o “un paro”, puede significar para un joven de su misma edad y de su mismo contexto social en Centroamérica. Quise cambiar de tema pero ya fue tarde. Marvin fue prudente, cortó en seco.

—Qué tenga un buen día, seño. Dios me la bendiga.

Más de este autor